竇俊杰|入境旅游的振興要從產業鏈整合入手

【國家旅業】展望2020——總之,發展和提升我國入境游事業,并不是一蹴而就的事。一個好的政策從制定到執行再到看到效果,不放在一個時間周期里驗證是不行的,而這個時間周期,究竟是5年還是10年,站在今天這個時點是完全沒有辦法“預估”出來的。我只知道,這需要有一個打持久戰的決心,希望入境游在今年逐漸見到“春天”。

2016年,我在執惠發表過一篇名為《入境游市場是否還能迎來春天》的文章,以從業經歷者的角度分析了入境游的幾個現狀——目的地客源國經濟下滑導致了中端市場的消失;人民幣匯率的堅挺削弱了入境游客的消費意愿;旅游商店主導的畸形消費市場;入境游接待的體系以及導游端接待能力和素質的下滑。時隔三年,市場仍舊比較疲軟,傳統的入境接待社還是“湊活的過著”,線上的一些以入境游為主切入的創業項目死的死,轉的轉,入境導游行業仍然處在一個下滑的周期通道里……唯一令行業欣慰的,是成立文化旅游部以及對“講好中國故事,傳播中國文化”的重視,并在2019年下半年幾個文件和會議上多次提及“改善入境游”的講話,攜程集團通過Trip.com布局入境游板塊,旗幟鮮明地在西安峰會上表達了振興入境游的最強意愿,同時行業里幾家原來側重出境業務的大集團也開始重視對入境游板塊的布局……我們中國人有一句話叫:“春江水暖鴨先知”。目前從一線市場表面仍未看到一絲暖意,但是我仍舊相信 “行業的變革往往是巨頭引領的”,尤其是在國家層面政策夾持的前提下,我相信,此刻再次提及入境游的春天,要比三年前更來得精彩。

綜合比對西方國家入境游產業,我們驚訝地發現:旅游部門本身是否具備“市場化”思維很重要。入境游產業的振興要從產業鏈整合入手。在這一條“鏈”上,應該是關聯到目的地產品設計,內容宣傳,操作接待和接待品控,在這條鏈上,企業行為和政府引導應該是互為助力,協同發展的。依照整個思路,圍繞入境游不景氣的原因,我把它分為內因和外因兩個部分。

內因:

1、圍繞入境游產品供給匱乏——我做入境游今年正好20年,回望這20年的對外產品,都是圍繞京西滬展開。我在想,是因為我們的京西滬太經典,大家都想推呢?還是其他地兒沒有好的產品可以推?再者就是因為我們中國太大,絕大多數的入境社只在這三個目的地做文章呢?其實不然,我認為入境游產品供給匱乏的直接原因是我們的思想意識,正如中國成為“世界工廠”的那句話——來料加工。近20年來,中國市場上的入境接待均圍繞著這四個字。不管是當年入境游的老大哥“國中青”三大主力,還是后來的一些民營旅行社,一直做的事就是一個“來料加工”。外國組團社通過營銷牢牢地把握住了流量的入口,通過一紙協議和中國國內旅行社達成合作關系,地接社要做的就是提供服務,產品設計不需要有多少創新,因為這個決策權不在我們而在于外方,久而久之,入境旅行社就失去了產品設計的能力以及創新的能力,陷入了一種怪圈——即使有想創新的心,由于市場導向,流量入口不在自己手中,也不敢輕易地去做產品改變,形成了入境游產品設計的一個“自我鎖死”狀態。很可惜,我們的入境游接待雖然和中國的加工制造業有著一樣的開端,但是我們卻沒能像加工制造行業那樣萌生出“中國制造和中國智造”。究其原因,還是在于這個行業的人思想過于保守,缺乏狼性,太愿意安逸了。毫不客氣地說,入境游今天的不景氣,和趨于保守的思維模式有著不可分割的關系。今天我寫這篇文章不是譴責什么,只是想通過這些喚起大家對行業的思考。

2、陳舊的操作模式——還記得那年打車燒錢大戰嗎?在當年滴滴和快滴打車補貼的背后,明眼人一眼就能看出,阿里和騰訊在做著一場引領世界的改變,那就是移動支付。移動支付的出現,打通了中國社會諸多的便利,尤其是O2O領域。當你不再為支付的形式和路徑感到有阻礙時,消費就會成為一個讓你割舍不了的“癮”。同樣,作為消費領域的旅游體驗(購買)中國已經走到了世界的前列。回觀我們的入境游呢?我驚奇地發現,某國內知名品牌的官網,無法為境外用戶提供支付,需要通過郵件溝通,告知匯款賬戶才能操作。這讓我想到一個場景:一張高大上的名片上寫著某某跨國企業,大集團,聯系電話那寫著“讓門口王大爺叫一聲”。

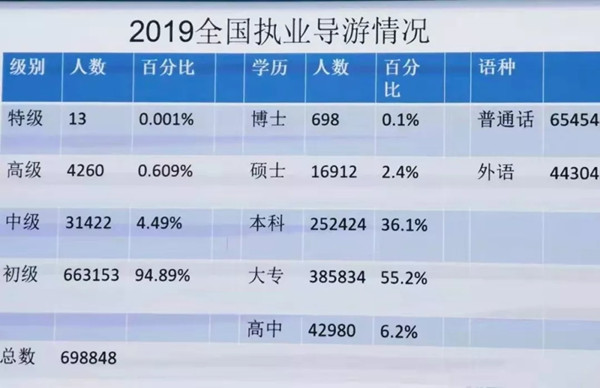

3、導游資源的“斷檔”——我從事了15年入境游接待,在入境游不景氣原因分析的各種版本里,我是第一個從導游角度看問題的。旅游體驗的好與不好,導游服務在整個環節里是很重要的,“三分看,七分講”這已經成為了大多數人的一個認知。然而,上一個入境低谷期正好趕上了出境游的爆發期,有一大批入境游的導游就轉做了出境領隊。因為入境游導游做領隊比國內團導游做領隊多少有語言的優勢,轉行容易,其次,出境游還是很有利可圖的。于是乎,奧運會之后,整個行業的接待水平和綜合素質,再也無法超越奧運會之前了。今年十一月我們去中國旅游研究院拜訪,我就入境游導游人員素質的滑坡專門給戴斌院長進行過匯報:每年在我們的新導游培訓和比賽中,發現不到任何好苗子,很多新導游說英語,先別說內容好壞,連發音都發不準,試想,如果我們再任由這種情況蔓延下去,再過十年,外國人來中國旅游只需要下載一個語音導覽APP了。到那個時候,中國旅游體驗的口碑靠誰去傳播?有情感的講解靠誰去表達呢?基于我的職業背景,我對導游接待體系的培養尤其關切,我個人已經身體力行地做了很多努力,同時也希望,能就這個部分引起行業有識之士的重視。

在這,我要對北京國際文化交流中心就圍繞“歡樂春節”活動的同時嵌入旅游推介的這一步大膽嘗試給一個大大地贊。贊從何來?第一,每年國際文化交流中心在文旅合家以前,只擔任文化交流的任務,而今在文旅合家以后,充分地將海外落地機會運用起來,加入旅游推介,把北京的體驗一并介紹出去,絲毫沒有任何“硬廣”的嫌疑,相反,這是最恰如其分的資源利用,可謂是“一石二鳥”;第二,本次的文化交流活動,在推介北京的同時,實現了旅游的宣傳,同時發布旅游路線,實現一鍵購買,與會的外國嘉賓可以在現場通過網站或APP下單,讓“所見即所得”發揮到了極致。同時,也圍繞互聯網平臺的數據優勢,對登陸瀏覽產品的用戶,訂購產品的用戶實現數據分析,真正做到“文化走出去,游客請進來”的完美閉環。

當然,我們所說的形式,不僅僅局限于傳統的推介會,文化交流會這些線下形式,更有圍繞線上的社交媒體運營,內容運營,產品設計,導流模式等。總之,入境游要有所建樹,有所發展,這不是某一個環節和節點的事,而是一個從引流到轉化,線上和線下結合的綜合謀劃,也只有通過這個形式,才能被時代和市場認可。文旅合家的今天,文化需要通過旅游的方式進行有效地傳播,而旅游更需要文化來增加其內涵和底蘊。

5、國內市場的火爆對入境游市場的“擠出”效應——這個是一個很好玩的現象。國家從1999年開始了“黃金周”,旨在于通過旅游拉動內需,培養國人的度假休閑觀。隨著老百姓的錢包越來越鼓,我們的國內游市場的新高被年年刷新。于是,很多接待外賓的單位,尤其是餐廳逐漸被中國食客占據。原因是多方面的,一個是因為中國人現在消費逐漸提高,接待相對簡單(外賓要用外語介紹菜品/準備刀叉/各種忌口等)同樣的成本下,當然中國人來得方便;第二就是入境游因為成本控制,每頓便餐的餐標一直偏低,這就迫使很多餐廳放棄了接待外團。時間久了就形成了一個惡性循環,好的餐廳不愿接,但是團隊要吃飯,只能去找一些服務相對差一點,環境差一點的餐廳了。試問這樣長期下去,有多少外國人還會說中餐delicious呢?

再說說景區,由于國內游的火爆,導致很多景區人滿為患,對于相對喜歡保持一些personal space的外國人而言,到哪都是“擁擠”的。我們導游行業內就有一段介紹天安門廣場的詞,說到廣場的容量,可以容納100萬中國人(天安門廣場南北長880M,東西寬500M,如果按每2㎡地面站立5人估算)而站外國人的話也就是50萬。當然,這個多少有點開小玩笑,但是我們是可以知道外國人心里對于空間感這種“舒適程度”的標準的。所以說到這,我們也可以負責任地說,異常火爆的國內旅游市場,對入境游的體驗來說,是有著一個比較“頭疼”的體驗的。針對這個問題,我也在想,是否可以就某些景區進行一個內賓和外賓的分流機制,例如外賓團隊上午或是下午某個時段參觀,盡可能地為外賓團隊創造一個略微不太擠的參觀環境呢?在這個問題上,不要去用民族主義或是崇洋媚外的想法去思考,只是旅游體驗感的提升,既然要發展入境游,做一些相對的嘗試和創新未必是壞事。

外因:

1、日韓對中國的“分流”以及東南亞諸國的追趕——去過日本的游客很大程度上形成“復購”的概率很高。究其原因是因為日本的服務做得很好,這個服務不僅是囊括了公共設施等硬件服務,更包括了其成熟的圍繞游客服務的體系,也就是軟性服務。諸多西方游客在和我談及日本的旅游經歷時,都是用一種很贊賞的口吻——日本人的禮貌;在服務環節上的細致;傳遞信息和服務方式的用戶友好;整潔,看起來井井有條的環境等。誠然,這和日本更早地接入資本主義體系不無關系,但就其根本而言,對于“游客友好”(Visitor friendly)這幾個字的落實,我們和以日本為代表的東亞目的地是有差距的。同樣,比起越南,泰國,柬埔寨這些東南亞國家,讓西方游客覺得吸引他們的是價格的優勢,全年無淡季的游覽體驗,以及那種更能讓西方人覺得的“放松”和“自由”。相比之下,因為社會體制不同所形成的一些在意識形態上的差異,多多少少會讓中國在吸引年輕客源上有一些乏力。這一點,是對我們長期看不利的。因為未來的將是由年輕人主導,自由行為首選的出行,在“爭奪年輕人”這個賽道一旦落后,中國很有可能從第五梯隊中“跌”出去(關于中國第五梯隊的說法來源于《2019中國入境游游客行為與態度分析報告》旅游研究院報告)。

2、說起“游客友好”(Visitor friendly)簽證能否率先開閘——截止到今年12月1日,全國對53個國家的旅客在17個城市實現了144小時過境免簽,4個城市實現了72小時過境免簽,比起之前的“沒有”到現在的這個“有”,已經是一個質的變化了。那在這個基礎上,如何增加免簽國數量,在申領手續上更簡化,對申領人在活動區域上由部分區域逐漸擴展到全國,以及滿足過境條件上再多一些寬松,都是需要逐步完善和提升的。總之,但凡在這些環節上松一個扣,“漏”過來的入境客就會增加一些。

3、語言障礙是阻止“游客友好”(Visitor friendly)的另一道鴻溝——現在的旅游不再是以觀光為唯一的形式,更多的是一種體驗,和與當地人生活的“融入”。有別于歐洲國家,基本上都可以用英語實現溝通,亞洲國家在和游客的語言上溝通上處于“劣勢”。在亞洲國家里,我們在實現用英文溝通上還有漫長的路要去走,換句話說,如果想在提供一種體驗式產品的可能性上,中國尚需時日。目前,有可能來提供該項服務的人員和機構相對于其他國家呈現出職業化較高的特點,也就是說,這些服務的提供者大多數是導游或者較專業的文化交流機構,而非真正的當地人。而未來游客對旅游的體驗訴求,應該會趨向于更普遍的大眾人群。在這種服務理念上,Airbnb就是通過住宿體驗讓大眾參與到了本地化服務里,它正在以某種形式取代著專業酒店對于住宿的服務。我相信,對于當地旅游體驗,文化體驗,未來由當地人提供的“融入”體驗將會成為游客所追逐的東西,所以,解決和提升這部分人群的語言溝通和服務意識也是一個很重要的環節。中國也不能在這個賽道上落后于亞洲其他國家。

4、2005年啟動的匯改抑制了潛在的入境消費——我們可以在這個圖里面看到近14年來美元兌人民幣的走勢圖。在2014年人民幣兌換美元升值最高到26%,即使是同款旅游產品不漲價,與匯改前比增加26%,漲價幅度也會讓客戶發狂。這也難怪我在2010-2014年期間聽到的老外講最多的一句話就是:“It’s very expensive”真的很無奈,這不是我們能控制的。這里面最悲催的就是旅行社了,這幾年要扛著匯改帶來的26%的利潤損失,還有國內因為通貨膨脹帶來的餐廳、汽油、門票、人工等所有運營費用的提升。試想在這“內憂外患”這個情況下這么艱難地活下來,真的不容易。我必須為堅持活到現在的入境游旅行社們點個贊。在此,樂觀的人是不是也能在這幅圖里面看到希望呢?顯然,當人民幣兌美元升值觸碰1:6.04這個高位后,人民幣又進入了一個貶值通道,這對入境游來說是一個利好。也就是說,同樣的旅游產品老外們會覺得“便宜了”。借著這個貶值的通道,能不能走出一波入境游的上升,我們拭目以待吧。

以上都是從我的角度去分析的一些外因,當然,這些都是一個仁者見仁,智者見智的東西。很多人認為,西方對中國的一些負面報道也是鉗制中國入境游發展的外因之一。我對這些的看法是,我們盡量能按照行業本身的規律來做分析,刨除一些因為政治或是意識形態的因素,這樣相對分析起來更貼近旅游業本身吧。

路在何方?

我從事入境接待一線工作15年,擁有5年互聯網行業創業的經歷,對這盤棋怎么下?這條路怎么走?這個局怎么破有一些自己的思路和想法,現在也在這個檔口拋出來,和廣大的同行們進行一個探討。

1、國家層面的頂層設計——圍繞每年旅游入境游大數據設立 “以用戶市場行為”為導向的產品區域帶。古代作戰講究“兵馬未動,糧草先行”。當今應該是“兵馬未動,數據先行”。之前我們與一家專門做開源網絡情報安全的數據分析公司有過合作,就一省會級目的地在海外游客心目中的形象進行了分析,獲得了非常寶貴且及其有價值的數據結果。分享一個小插曲:分析師問我:“為什么這個外國人在購物行為的分析這一欄中顯現出的結果是當地一個花鳥市場占了最大的權重?”我回答道:“Bingo,這恰恰證明了你們這套分析方法是對的,數據說明了外國人的喜好。依據我多年的接團經驗,外國人就是非常喜歡去當地這種小市場,有特色,充滿了和他們文化中迥異的風格,且極具當地人生活特色——這就是西方人追求的那種genuine and immersive的旅游體驗。“我當時還記得,這份報告給到旅游局領導看,領導都打趣地說:”有了這套東西我們年終總結都不用寫了。“我在想,如果我們的整體入境游營銷和產品方案,能在基于客源國消費市場的大數據分析下進行設計,那所有的產品就變得有的放矢了,精準了,從某種意義上來說,我的獲客成本也低了,效率也高了。每年我們各種基于入境的交易平臺,點評平臺,社交媒體平臺會產生數量龐大的數據,不管是宏觀的頂層設計還是微觀的產品設計,如果都能在參照這些數據結果的情況下來進行,我相信,獲得的收效一定是事半功倍的。

3、線上/線下必須結合——必須依托互聯網,打造符合西方現代感強且重品質的線上平臺,實現線下供應鏈的對接。如何在政府海外推薦中實現品牌效應?如我在“內因分析4”中所提,過往的旅游推介在營銷和接待兩個板塊長時間處于沒打通的環節。這兩個板塊因為種種原因一直沒打通,使得我們之前做的旅游營銷和推介都是事倍功半的。其實這里面最重要的環節就是一個平臺。一個能打通海外多個社交媒體且能宣傳中國入境游及其內容的平臺,一個能實現產品瀏覽和預訂的平臺,一個能記錄用戶行為并分析他們畫像的平臺,一個能連接入境游供應鏈及導游端的平臺,當然這個平臺必須便捷地,安全地實現國際支付。這個平臺,是一個操作模式概念,可以是主打一個省的垂直產品,也可以是區域性產品,當然,也可以是一個全國性的。

4、目的地政府補貼獎勵機制——讓專業的人做專業的事,政府不一定做得好營銷。干脆就對有營銷能力帶來轉化的平臺制定獎勵機制。我們各級旅游局在每年的預算中,會有一部分用于對入境游的獎勵和補貼,這個份額,相信在未來幾年內會呈現出不降反增的趨勢,在現在這個政策暖風頻吹的時點,凡是有一些資源且本身想擴大入境游的目的地旅游局而言,都想在這個板塊做一些嘗試,并且,有一些目的地旅游局也逐漸地趨于務實,都聚焦在了入境人數轉化,做增量這個指標上。所以,對于過往一些只重營銷不考慮引流的營銷公司,或者對只做接待而缺乏營銷手段的旅行社,都提出了新的要求。筆者可以大膽地做一個推測,未來2-3年,平臺屬性,營銷屬性和來客轉化屬性三位一體的公司將會成為這個市場的翹楚。

5、用好社交媒體和KOL——將為目的地的產品實現從營銷到落地提供了強大的流量入口。也是目前國際營銷的標配。更是近幾年很多營銷方案中頻頻出現的選項。KOL,是Key Opinion Leader意見領袖的簡稱,旅游目的地通過與KOL的合作,“借助”他們在社交媒體的影響力為目的地打Call。放眼全球,各國旅游局每年組織的Fam Trip里都少不了他們的身影。在這,我可以分享一下我們做過的一些嘗試——從2016年切入這個板塊,整合了近1000位旅游領域的KOL,如今已經形成了一個多國籍,多粉絲緯度,多平臺的媒體矩陣,并且和攜程進行了深度的合作,時至今日已經是第四年了。我認為:未來的入境游,社交媒體和KOL達人將產生越來越多的緊密聯系,在流量為王的今天,社交媒體的廣告屬性越來越明顯,這種“借力打力”的營銷方式,也將會變得更普遍,更為目的地旅游局所接受。

結束語

總之,發展和提升我國入境游事業,并不是一蹴而就的事。一個好的政策從制定到執行再到看到效果,不放在一個時間周期里驗證是不行的,而這個時間周期,究竟是5年還是10年,站在今天這個時點是完全沒有辦法“預估”出來的。我只知道,這需要有一個打持久戰的決心。對于從事入境游的旅游企業,不管是做產品服務,還是平臺運營,又或是供應鏈支持,都應該有互聯網思維,大數據思維,新媒體思維。我從1999年入行至今已經20年,頭15年一直在一線接觸游客,產品和運營,后5年圍繞整個入境游產業鏈尤其是在“互聯網+”的大時代下進行了深入地摸索——從如何運用海外社交媒體對國內旅游目的地進行宣傳推廣,到對海外KOL資源的整合進而形成多維度媒體矩陣;從圍繞目的地特點,有的放矢地進行符合外國人口味的旅游產品開發,形成標準化的線上系統管理,到圍繞導游接待質量品控和標準的制定。可以看出,我們身體力行地,通過企業行為,為實現”文化走出去,游客請進來“所進行的自我認知迭代,產品認知迭代和產業認知迭代。如果把一個人的職業生涯用40年作為限定的話,我精彩的下半場剛剛開始,在此,我們愿以所有致力于這個行業的有識之士們共同進步。

相關文章

請掃描左側二維碼添加關注“旅業網”,或搜索微信公眾號“旅業網”,了解旅游行業動態及價值資訊。旅業傳媒,引領行業創新發展的媒體集群。

請掃描左側二維碼添加關注“旅業網”,或搜索微信公眾號“旅業網”,了解旅游行業動態及價值資訊。旅業傳媒,引領行業創新發展的媒體集群。

0

0

2020-01-10

2020-01-10