文旅部:我國入選聯合國教科文組織非遺名錄項目數量世界第一

文化和旅游部非物質文化遺產司副司長鐘建波

文化和旅游部非物質文化遺產司副司長鐘建波10月15日表示,我國已有40項非遺項目入選聯合國教科文組織非遺名錄,總數位居世界第一。

當天,文化和旅游部召開新聞發布會,宣布第六屆中國非物質文化遺產博覽會將于10月23日至27日在山東省濟南市舉辦。

鐘建波在發布會上介紹,目前,國務院已公布四批1372項國家級非遺代表性項目;文化和旅游部命名了五批3068名國家級非遺代表性傳承人,設立了23個國家級文化生態保護實驗區,支持對1365名國家級代表性傳承人進行系統性記錄。

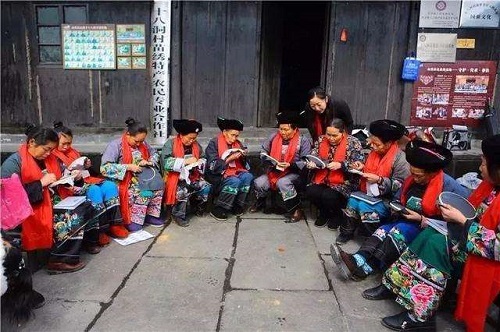

他表示,文化和旅游部加強頂層設計,制定出臺了國家級文化生態保護區、國家級非遺代表性傳承人等管理辦法。會同相關部門實施中國非遺傳承人群研培計劃,共培訓傳承人群10萬人次;實施中國傳統工藝振興計劃,有力提升了傳統工藝傳承水平、增強了再創造能力;實施曲藝傳承發展計劃,專項推進曲藝類非遺項目傳承發展。最新數字顯示,“十三五”以來,文化和旅游部非遺司會同國務院扶貧辦開發指導司在國家級貧困縣開展了非遺助力精準扶貧工作,在國家級貧困縣設立非遺扶貧就業工坊超過830家,助力數十萬人就業增收。

據悉,第六屆中國非物質文化遺產博覽會博覽會以“全面小康、非遺同行”為主題。鐘建波指出,非遺在助力脫貧攻堅方面具有獨特優勢。傳統工藝非遺在促進居家就業、增加群眾收入等方面發揮了重要作用。非遺扶貧就業工坊已列入國務院扶貧辦和各地扶貧辦的重點扶貧項目。非物質文化遺產涵蓋傳統技藝、傳統醫藥、民俗等多個門類,涉及生產生活的各個方面,在與現實生活相融相通的過程中,始終發揮著以文化人、服務社會的重要作用。此外,非遺是滿足人民群眾美好生活需要的重要內容,本屆博覽會線下板塊設有黃河流域非遺展,目的就是通過挖掘和展示黃河流域非遺中蘊含的民族精神,為全面建設小康社會提供強大精神動力。

封面新聞記者 柳青

相關文章

請掃描左側二維碼添加關注“旅業網”,或搜索微信公眾號“旅業網”,了解旅游行業動態及價值資訊。旅業傳媒,引領行業創新發展的媒體集群。

請掃描左側二維碼添加關注“旅業網”,或搜索微信公眾號“旅業網”,了解旅游行業動態及價值資訊。旅業傳媒,引領行業創新發展的媒體集群。

0

0

2020-10-15

2020-10-15

技術支持:晨旭東方

技術支持:晨旭東方